Max : « Bonjour à tous ! »

Léo : « C’est toi qui accueille nos lecteurs ? Tu veux plus mourir. »

Max : « C’est pas très gentil de me rappeler cet épisode. »

Samuel : « Bonjour ! Dans cet article nous allons rapidement vous parler des quelques rapaces que nous avons eu la chance d’observer pendant notre séjour en Charentmaritimie. »

Léo : « Inutile de vous dire que nous en avons pas vu beaucoup. La faible densité de zoisos est une grande constante de ce séjour. »

Max : « Commençons par ces deux fotos. »

Samuel : « Vous vous demandez certainement pourquoi nous vous montrons deux Reptiles qui existent pas dans un article consacré aux Rapaces. »

Max : « Cela nous semblait judicieux de parler de leur nourriture en introduction. »

Léo : « Je rappelle que nous disons toujours les Reptiles qui existent pas parce que le groupe des Reptiles est artificiel et qu’il a pas de réalité biologique. »

Max : « Bonome nous l’a expliqué il y a longtemps. Si vous avez oublié retournez lire cet article : ici. »

Samuel : « Donc les Rapaces se nourrissent de lézards, de couleuvres, de vipères et aussi de petits Mammifères. Mais des petits Mammifères ont en voit jamais. Ils se cachent. »

Léo : « C’est pour pas être dévorés par les Rapaces. Les rares fois ont nous en voyons c’est quand ils sont dans les griffes d’un faucon les entrailles à l’air. »

Max : « Ça nous fait bizarre parce qu’on est copains avec les mulots. Mais il faut bien que les Rapaces se nourrissent. »

Samuel : « Euh… »

Max : « Oui petit Sam. »

Samuel : « Les Rapaces ça existe pas nous plus. »

Léo : « Donc il faudrait pas parler de Rapaces ni de Reptiles. Alors dire que les Rapaces se nourrissent de Reptiles c’est un peu une hérésie 🙂 »

Max : « Qui mérite le bûcher ! AU BÛCHER ! AU BÛCHER ! »

Samuel : « Cousin Max est un plaisantin 🙂 Il mettrait personne au bûcher. »

Léo : « 🙂 Comme Rapaces qui existent pas non plus il y a les Accipitriformes, les Falconiformes et les Strigiformes. Les Accipitriformes et les Falconiformes font peut-être partie des Ciconiiformes s.l. dont nous vous avons déjà parlé. »

Max : « Mais pour les Strigiformes c’est pas sûr. »

Léo : « Si j’ai bien compris la classification de Sibley-Alhquist que nous avons déjà évoquée, ils seraient associés aux Caprimulgiformes c’est-à-dire les engoulevents et leurs alliées qui sont eux aussi surtout nocturnes. »

Samuel : « Ce groupe de zoisos nocturnes serait l’un des plus anciens puisqu’il existe depuis 70 à 80 millions d’années. C’est la fin du Jurassique ça. »

Max : « L’hypothèse me plaît bien. Les zoisos auraient d’abord été nocturnes pour échapper aux prédateurs. Il y avait déjà des petits Mammifères. D’ailleurs, à l’époque, il y avait que des petits Mammifères, pas de gros. Et les lézards et les serpents existaient déjà eux-aussi. »

Léo : « Bien bien bien… Par qui on commence ? »

Max : « La crécerelle. C’est peut-être le Rapace le plus commun. »

Samuel : « La queue porte beaucoup de stries fines. C’est donc une femelle. »

Léo : « Là aussi. Enfin, sur la première foto parce que sur l’autre c’est à mâle avec la calotte grise. »

Max : « Puisque nous parlons faucons, voici un hobereau. »

Max : « Oui, je sais. La foto est toupourrie. Il est loin ce hobereau. Mais oubliez pas que c’est surtout comme ça quand on fait l’ornithologie. Nous, on vous montre les belles fotos. Ou du moins celles qui sont prises d’à peu près pas trop loin et qui sont un peu nettes quand même. Mais il faut savoir que bien souvent, les zoisos prennent pas la pose et il faut bien les reconnaître quand même. »

Léo : « Là, le hobereau, on peut le reconnaître. Sa tête est sombre et il y a comme une larme. Il est tout strié et il a une culotte rousse. »

Samuel : « Ces ailes sont plus arquées et plus pointues que celles de la crécerelle. »

Léo : « Là, on voit bien que c’est un mâle. Même si il est loin. »

Max : « Ce hobereau qui… qui n’a même pas de gants et qui sort sans rubans, sans bouffettes et sans ganses ! »

Léo : « Lui c’est moralement qu’il a ses élégances 🙂 »

Samuel : « Vous jouez encore aux citations 🙂 »

Max : « Oui mais là c’est facile. On cite souvent cette œuvre et depuis longtemps. Je referais bien toute la scène moi. »

Samuel : « On la jouera entre nous après le bulletin d’informations si vous voulez. »

Léo : « D’accord 🙂 »

Max : « Voilà pour les Falconiformes. Ça fait pas beaucoup quand même. »

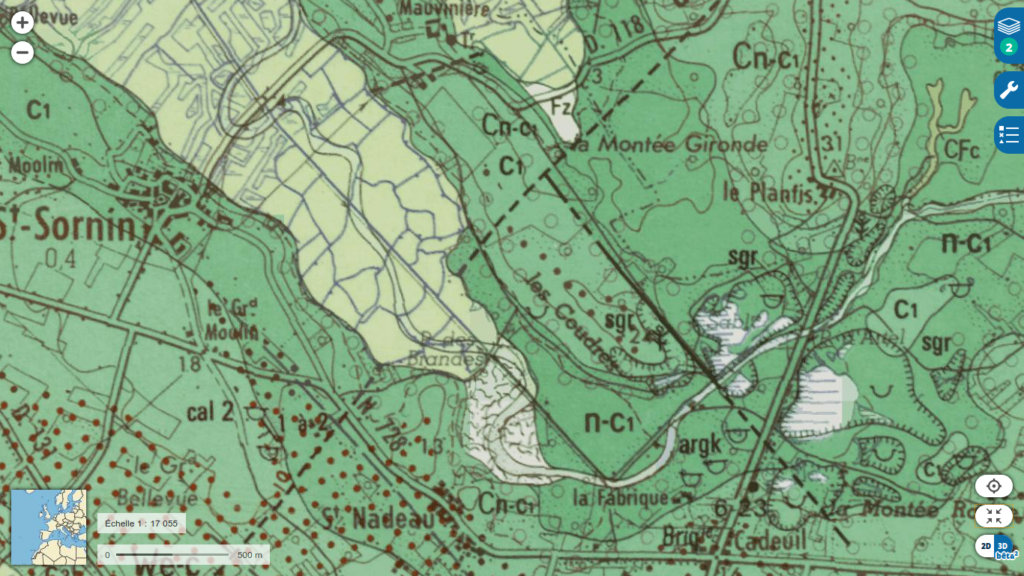

Léo : « Nous arrivons aux Accipitriformes. Là, le plus fréquent est le milan noir. Je dirais bien qu’il y en a partout mais pas autant que les années précédentes. Voyons le vol puisque c’est surtout comme cela qu’on le rencontre. »

Max : « La seconde foto nous perturbe un peu. C’est peut-être pas un milan noir. Mais alors on sait pas qui c’est. C’est pas une buse variable. »

Léo : « On voit pas. C’est la raison pour laquelle on pense au milan noir. »

Samuel : « Le suivant, on sait bien que c’est un milan noir. »

Max : « Il est encore dans son nid. En vrai, il en est sorti quelques jours plus tard. »

Léo : « C’est la première fois que vous voyons un jeune milan noir dans son nid d’aussi près. »

Samuel : « C’était au Petit Royaume des Passereaux. Je pense que les parents ont nidifié là pendant le confinement. Ils étaient tranquilles. »

Max : « Le Petit Royaume des Passereaux est jamais très fréquenté. Souvent ce sont des promeneurs sages et quelques ornithos qui passent là. Les milans ont pas été beaucoup dérangés et ils ont réussi leur code 50. »

Léo : « Plus loin dans le marais aussi. On a vu un autre juvénile un peu plus âgé quand même. »

Max : « Il a l’air surpris d’être là. »

Samuel : « Lui vole déjà. »

Léo : « Voilà voilà… Les busards des roseaux maintenant. On a une seule foto. Et c’est pas seulement parce que bonome a pas réussi à fotoer. »

Max : « C’est parce qu’on en a pas vu beaucoup. »

Max : « Pas de fotos de buses variables… »

Léo : « Mais on a vu des circaètes Jean-le-Blanc ! »

Samuel : « Vous le savez déjà mais nous on s’en remet pas 🙂 »

Max : « Des circaètes Jean-le-Blanc 🙂 »

Léo : « Les voici 🙂 »

Max : « Nous vous avions dit que nous vous en parlerions plus tard. Il me semble que plus tard c’est maintenant. Petit Sam nous t’écoutons. »

Samuel : « Le circaète Jean-le-Blanc est un Accipitridé qui s’appelle Circaetus gallicus en scientifique. De loin, il peut être confondu avec une buse variable ou même un milan noir voire une bondrée apivore. Alors comment le reconnaître ? Il faut bien l’observer et ça devient facile. Vu de dessous, le circaète est très clair, presque blanc. Sauf qu’il est tout tacheté de gris. Ces taches permettent d’identifier un individu mais nous on en est pas encore là. Sa tête et son cou sont sombres. Si vous pouvez le regarder dans les yeux vous verrez que ses iris sont jaunes. Mais ça c’est comme la bondrée apivore. Là, normalement vous avez réussi à l’identifier et vous pouvez faire la danse de la joie parce que c’est pas tous les jours qu’on en voit 🙂 »

Max : « La danse de la joie ? Tu peux me montrer ? »

Samuel : « Pas maintenant 🙂 »

Léo : « Max, tu expliques où vit le circaète. »

Max : « Ici 🙂 Dans les milieux ouverts où il y a quand même des arbres par endroits. Le milieu ouvert c’est pour chasser. Les arbres c’est pour la nidification. »

Léo : « Le circaète repère ses proies en planant. C’est un excellent planeur qui peut rester longtemps sans battre des ailes. Surtout quand il y a un peu de vent. Sa spécialité c’est de faire des vols statiques face au vent. Si vous voyez un grand Accipitridés immobile vous pouvez hypothéser que c’est un circaète. Parfois il est obligé de battre un peu des ailes et ça fait comme une crécerelle qui mulotte mais la taille les distingue clairement. »

Max : « J’ai oublié de dire qu’il se nourrit essentiellement de serpents comme les couleuvres ou les vipères. Il les repère de haut. En général de 30m mais parfois de près de 500 m ! 500 m ! Vous vous rendez compte ? Moi je verrais pas un serpent à cette distance ! Quand il a repéré sa proie, il pique dessus soit directement, soit par paliers. Ensuite il déchire la nuque du serpent et le dévore. Gloub le serpent. »

Samuel : « Il le gloube pas toujours tout de suite. En période de nidification, quand monsieur Circaète chercher une femelle pour faire des œufs, il avale une partie du serpent mais en laisse dépasser une grande partie hors de son bec et il s’approche d’une femelle comme ça, l’air de rien… »

Max : « C’est pour la draguer. Les zoms offrent des fleurs quand ils sont pas trop goujats. Les circaètes offrent des vipères et des couleuvres. Chacun selon son espèce. »

Léo : « Là tu cites la Genèse 🙂 »

Max : « Et ce texte a bien raison ! ‘Chacun selon son espèce !’ Tu imagines un zom qui offrirait une couleuvre à une femelle pour la draguer ? »

Samuel : « Si tout les zoms faisaient ça, la population mondiale diminuerait fortement 🙂 »

Léo : « 🙂 Le circaète fait la même chose avec ses petits. Il arrive au nid avec un serpent qui pend hors du bec et le petit tire dessus pour le dévorer. »

Max : « Puisque nous parlons des petits il est temps d’aborder la reproduction du circaète. Les couples sont fidèles. Il me semble qu’encore une fois les mâles et les femelles migrent séparément. C’est bien. Comme ça ils sont contents de se retrouver quand ils reviennent dans leur région de nidification. Il y a pas de divorces chez les circaètes. Le couple réutilise le nid de l’année précédente. Il est pas très grand le nid. La femelle y pond un seul œuf qui sera couvé pendant environ 45 jours. Le petit est nidicole. Il garde le nid pendant deux mois ou deux mois et demi. Ça dépend. Au début, il est tout fragile alors sa maman le couve encore et elle lui donne la becquée. Petit à petit son duvet est remplacé par des vraies plumes et il est capable de manger tout seul. Vient alors la sortie du nid. Il reste d’abord à proximité du nid et dépend encore des parents pendant un mois. Puis il prend son indépendance. »

Léo : « Il est à peine capable de voler qu’il doit migrer. »

Samuel : « Pas avant fin août voire début septembre. C’est presque tard 🙂 »

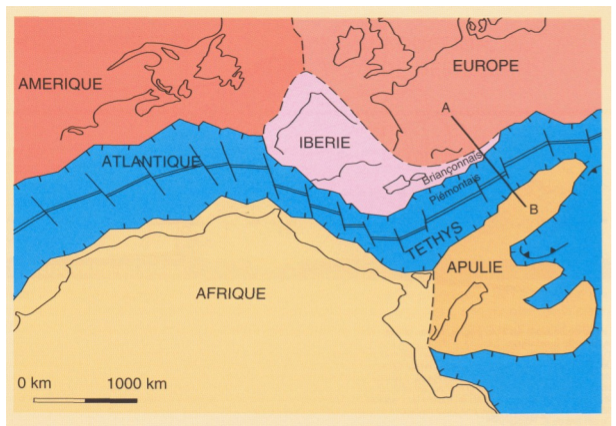

Léo : « Les circaètes partent en Afrique subsaharienne dans une bande allant du Sénégal à l’Éthiopie. »

Max : « Les circaètes sont pas très fréquents quand même. On est bien contents d’en avoir vu. »

Léo : « La leçon de cette histoire est qu’il faut toujours fotoer les Rapaces en vol parce qu’on voit pas toujours qui c’est de loin ! »

Max : « Le gentil monsieur de Faune 17 était très content des fotos de bonome. Il les a demandées pour faire une galerie de portraits des circaètes de la région 🙂 »

Léo : « Il nous a même demandé d’aller inspecter le sud-est du marais pour répertorier les circaètes. On était en mission pour la LPO 🙂 »

Max : « Et ce fut un échec… »

Samuel : « C’est pas un échec. C’est une expérience ! On a découvert une nouvelle zone du Marais qu’on connaissait pas ! »

Léo : « Petit Sam a bien raison ! Je reviens sur la leçon de l’histoire. Il faut toujours fotoer les rapaces en vol parce qu’on peut avoir des surprises. C’est ce qu’il s’est passé le dernier jour de notre séjour. Bonome était à la taverne de la Charmante Petite Ville pour y prendre son dernier goûter et ses cafés quand soudain il aperçut un Rapace qui planait très haut dans le ciel. Ni une ni deux, il sauta sur son appareil… »

Max : « Et le cassa ! »

Léo : « Il l’a pas cassé ! »

Max : « Ben si il avait sauté sur son appareil, il l’aurait cassé. Ça va pas ton histoire. Recommence. »

Léo : « Ni une ni deux, il se saisit de son appareil et fotoa ! »

Max : « Ah bah voilà ! Il se saisit ! C’est bien ça 🙂 »

Léo : « Je dois avouer que nous espérions que ce fût encore un circaète mais non ! »

Samuel : « Une bondrée apivore ! Pernis apivorus ! On en avait jamais vu en Charentmaritimie ! »

Max : « Vous auriez dû voir petit Sam faire la danse de la joie sur la table de la taverne. June (Djoune) en était tout surpris 🙂 »

Léo : « June, c’est le chien de la taverne. Quand bonome s’installe June vient toujours le voir. Il sait qu’il va avoir des caresses et des petits morceaux de gâteau 🙂 »

Samuel : « Cette bondrée a été le dernier zoiso que nous avons observé durant notre séjour. »

Max : « Mais c’est pas le dernier dont nous allons parler. Il reste un Strigiforme. Je sais pas si vous vous souvenez des bébés effraie des clochers de l’an dernier. On vous les remontre… »

Max : « Évidemment, nous sommes immédiatement allés voir si cette année encore il y avait eu code 50 chez les effraies 🙂 »

Léo : « La cavité occupée l’an dernier était vide ! »

Samuel : « Nous avons enquêté et nous avons appris qu’un couple de crécerelles avait occupé la cavité les premiers et qu’il avait fait des fauconneaux. »

Max : « Les effraies sont allées dans une autre cavité. Sur la même courtine mais de l’autre côté du blason. Ouf ! »

Max : « Bon, d’accord, la foto est pas terrible. Mais on y peut rien oulala ! Si vous êtes pas contents allez fotoer des effraies des clochers et gravez un blog vous mêmes ! Et puis on vous critiquera et vous verrez ce que ça fait ! Non mais ! »

Léo : « Par contre nous avons une mauvaise nouvelle. Les petits de l’an dernier ont été retrouvés décapités quelques jours après notre passage. »

Samuel : « Il s’agit probablement d’une attaque de Mustélidé. »

Léo : « Le coupable court toujours. L’enquête est au point mort. »

Max : « Puisque nous en sommes aux tristes nouvelles… Nous avons le regret de vous annoncer le décès du cigogneau de La Grande Épée – cigogne 1 (pylône équipé). »

Léo : « Deux grands cormorans veillent sur la dépouille en attendant les funérailles de ce petit qui nous a quitté trop tôt. »

Max : « Nous adressons nos plus sincères condoléances aux parents et nous les assurons de notre soutien dans ce triste moment. »

Léo : « Bien, ce petit tour d’horizon des zoisos du marais est à présent terminé. Si nous en avons le courage et le temps nous graverons un article sur le Reposoir. »

Samuel : « Pour les zoisos de mer. »

Max : « En attendant vous pouvez vaquer à vos occupations 🙂 »

Léo : « Vaquez bien 🙂 »

Samuel : « A bientôt ! »